有田焼創業400年

1616年、朝鮮陶工の李参平が有田の地で陶石を発見。日本で最初の磁器を焼いたことから有田焼の歴史は始まります。

有田焼は過去に2回、大輸出時代を迎えています。

17世紀半ばには、東インド会社の活発な貿易を通じてヨーロッパの王侯貴族たちを魅了。

明治時代に入ると、ウィーン万博で名誉賞を受賞するなど、ジャポニスムブースを巻き起こします。

そして今、創業400年に当たる特別な年を迎え、有田はまた新たな挑戦に取り組んでいます。

歴史的な有田の古陶磁を、佐賀県立九州陶磁化館館長・鈴田由紀夫の総合監修のもと、初期伊万里や柿右衛門、鍋島など様式の変遷をテーマに展示します。400年もの間、有田の形・色柄・質を追求し続け、日本国内のみならず世界からも認められる「有田」というブランドを築き上げた陶工たちの情熱、そして誇りが見て取れます。

有田焼の代表的な様式

白い磁器に藍色の呉須で紋様を描く「初期伊万里」に始まり、はっきりとした極採色や金色を使った豪華絢爛な「古伊万里様式」、濁手と呼ばれる乳白色の磁器に赤や青、黄色などで鮮やかな日本画風の絵を描く「柿右衛門様式」、伊万里・大川内山で藩の献上品として作られた精緻な色絵の「鍋島様式」が代表的です。

総合監修

佐賀県立九州陶磁文化館館長 鈴田 由紀夫

1980年の開館から学芸員として務め、県文化課勤務を経て同館復帰、学芸課長、副館長を歴任し、2010年から館長を務める。江戸期の武雄市の焼物を「古武雄」として注目させたり、研究誌や文化雑誌にも多く寄稿。ユニークな視点から陶磁器とその産地の魅力を伝える。

展示協力

工芸評論家・工芸史家・多摩美術大学兼任講師 外舘 和子

茨城県近代美術館、茨城県陶芸美術館、茨城県つくば美術館主任学芸員を経て、現職。「戦後陶芸史におけるオブジェと八木一夫」で菊池美術財団論文賞(最高賞)、2014台湾国際陶芸ビエンナーレで世界のキュレーターベスト8に選出される。国際陶芸アカデミー会員。

文筆家・月刊誌『目の眼』編集長 白洲 信哉

細川護熙首相の公設秘書を経て、執筆活動に入る。その一方で日本文化の普及につとめ、書籍編集、デザインのほか、さまざまな文化イベントのプロデュースなども手がける。父方の祖父母は実業家の白洲次郎と随筆家の白洲正子。母方の祖父は文芸評論家の小林秀雄。

有田の窯元・商社の個性溢れるブランドがずらりと並ぶブースです。人と時代に合わせて変化し続けてきたものづくりのDNAは今も健在。機能的なうつわ、ラグジュアリなうつわ、楽しいうつわなど、暮らしのシーンに結びつけた多彩なアイデアや商品が日々生まれています。有田焼のつくり手自らが、ご案内します

つたうプロジェクト

有田の各窯元の持つ眠れる資産にスポットを当て、その価値を消費者に届けるためのリブランディングに取り組みました。産地としての誇りを胸に臨んだ15窯元の仕事にご注目ください。

やきものの産地を支える伊万里・有田焼伝統工芸士のブースです。長年の経験と技術が認められた者だけに与えられる伝統工芸士の資格。有田焼創業400年を機に、伝統的工芸品としての有田焼を使って、普段の生活を楽しんでほしいとの思いから、古くから伝わる技を磨きつつ、現代的なセンスあふれる商品が生まれています。

産地間コラボ事業とは、全国の伝統的工芸品産地と業種の枠組みを越えた交流・連携を図り、伊万里・有田焼産地の活性化を目指すプロジェクトです。9組の匠の技のコラボレーションが新しい伝統美を創造します。

伊万里・有田焼伝統工芸士 商品企画・販売強化力プログラムでは、9人の伊万里・有田焼伝統工芸士が、マーケティングや販促のノウハウを学ぶ勉強会を重ね、現代のライフスタイルに合った伝統工芸を提案します。

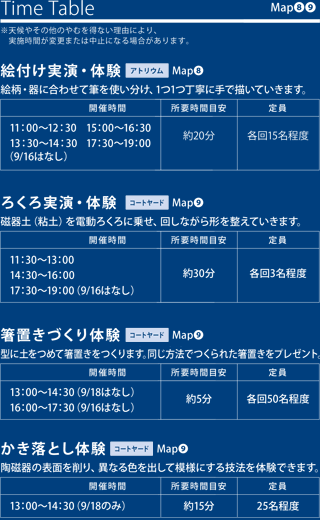

有田の窯元や伝統工芸士が期間中毎日、ろくろ成形・下絵付け・上絵付けなどの実演を行い、匠の技で有田焼の製造工程をお見せします。また、お客さま参加によるワークショップも開催します。つくり手と使い手がものづくりを通してつながることで、新たな発見と出会いが生まれます。

職人の仕事を間近で見て習う貴重な体験!

伝統的に分業でつくられる有田焼は、プロフェッショナルの仕事の積み重ねで成り立っています。自然の素材に敬意を払い、道具を知り尽くす、職人たちと会話しながら、土に触れる楽しさや形にする喜びをご体感ください。

【参加方法】ブースにて先着順で随時受付(定員になり次第受付終了となる場合もございます)

【参加費】無料

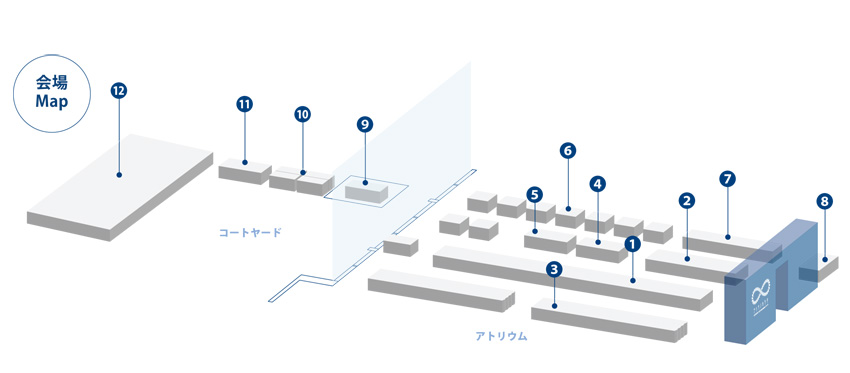

会場のご案内

会場の装飾にも注目

有田焼の「型」が並ぶ大空間

有田焼をはじめとする陶磁器の量産は、石膏の型に陶土を入れて作るのが一般的です。まるで神殿の柱のように型が積み上げられた、やきものの産地の風景を、東京の真ん中に再現しました。

代々受け継がれるカタチ

量産品の原型になる石膏型。言い換えれば、型がなくなれば、身近に使えるやきものはできません。有田の窯元は代々伝わる有田焼の「型」を大切に受け継いでいます。

参加企業一覧

-

ARITA Revitalization

http://tsutau-arita.jp

プロジェクト つたうプロジェクト(15社)  貝山製陶所

貝山製陶所 梶謙製磁社

梶謙製磁社 渓山窯

渓山窯 皓洋窯

皓洋窯 親和伯父山

親和伯父山 瀬兵窯

瀬兵窯 副久製陶所

副久製陶所

副千製陶所

副千製陶所 田清窯

田清窯 陶悦窯

陶悦窯 福珠窯

福珠窯 文山製陶

文山製陶 文翔窯

文翔窯 まるぶん

まるぶん 利久窯

利久窯

-

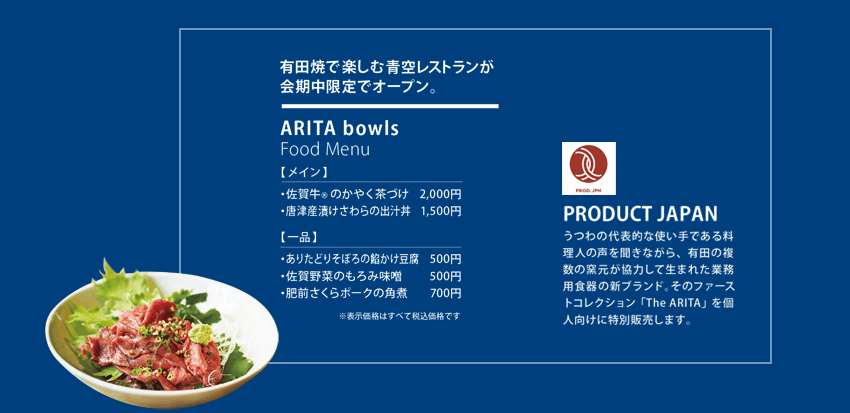

業務用ブランディング (PRODUCT JAPAN)(8社)

http://productjapan.jp

貝山製陶所/渓山窯/田清窯/田森陶園/

辻与製陶所/文山製陶/乃利陶窯/利久窯

-

産地間コラボ事業 ものづくりプロジェクト(9組)

dentoukougei-imariarita.jp  伊万里・有田焼 伝統工芸士

伊万里・有田焼 伝統工芸士

惣次郎窯(大串 惣次郎)

本場大島紬 伝統工芸士

原絹織物株式会社(原 仁左エ門) 伊万里・有田焼 伝統工芸士

伊万里・有田焼 伝統工芸士

龍仙窯(市川 龍男)

江戸切子 伝統工芸士

有限会社瀧澤硝子工芸(瀧澤 利夫) 伊万里・有田焼 伝統工芸士

伊万里・有田焼 伝統工芸士

虎仙窯(青木 妙子)

越前和紙 伝統工芸士

株式会社五十嵐製紙(五十嵐 美佐子) 伊万里・有田焼 伝統工芸士

伊万里・有田焼 伝統工芸士

アトリエまりゑ(梶原 真理江)

琉球絣 伝統工芸士

丸正織物工房(大城 友子)

伊万里・有田焼 伝統工芸士

伊万里・有田焼 伝統工芸士

有限会社しん窯(橋口 博之)

輪島塗

輪島キリモト(桐本 泰一) 伊万里・有田焼 伝統工芸士

伊万里・有田焼 伝統工芸士

矢鋪與左衛門窯(白須 美紀子)

山中漆器 伝統工芸士

山田 マコ(山田 真子) 伊万里・有田焼 伝統工芸士

伊万里・有田焼 伝統工芸士

伊万里青柳窯(山﨑 伸悟)

高山茶筌 伝統工芸士

奈良県高山茶筌生産協同組合(高山茶筌) 伊万里・有田焼 伝統工芸士

伊万里・有田焼 伝統工芸士

市川冬山窯(市川 直純)

井波彫刻 伝統工芸士

井口琇月彫刻処(井口 琇月) 伊万里・有田焼 伝統工芸士

伊万里・有田焼 伝統工芸士

虎仙窯(川副 隆彦)

紀州漆器 伝統工芸士

谷岡漆芸(谷岡 公美子)

-

伊万里・有田焼伝統工芸士 商品企画・販売力強化プログラム(9名)

dentoukougei-imariarita.jp  大串 惣次郎

大串 惣次郎

(惣次郎窯) 秋草ちぐさ

秋草ちぐさ

(久右エ門窯) 梶原 真理江

梶原 真理江

(アトリエまりゑ) 川村 正

川村 正 金ヶ江 省平(十四代李参平)

金ヶ江 省平(十四代李参平)

(陶祖李参平窯) 坂口 敏隆

坂口 敏隆

(有限会社宝泉窯) 松尾 せつ子

松尾 せつ子

(株式会社田清窯) 立石 郁子

立石 郁子

(株式会社香蘭社 所属) 川副 隆彦

川副 隆彦

(虎仙窯)

-

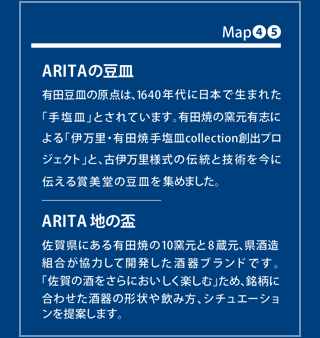

酒器プロジェクト(ARITA地の盃) (12社)

https://jinosakazuki.jp/

アトリエ夢/ARITAYAKI MUTSU/今里青柳窯/金照堂/匠/岳窯/辻与製陶所/陶宋窯/乃利陶窯/やきもの工房こすず -

伊万里・有田焼手塩皿collection 創出プロジェクト(20社)

https://otesho.aritayaki.or.jp/

川副青山/北川美宣窯/吉右ェ門製陶所/源右衛門窯/祥雲窯/しん窯/親和伯父山/瀬兵窯/田清窯/田森陶園/辻与製陶所/伝平窯/陶悦窯/徳永製陶所/徳幸/原重製陶所/平川製陶所/藤巻製陶/宝泉窯/李荘窯業所 -

その他

有限会社金照堂/株式会社賞美堂本店 -

古陶磁展示・販売

監修協力:目の眼

池正/ギャラリー柳井/古美術下條/古美術 西川/たさぶろう/てっさい堂/前坂晴天堂/ロンドンギャラリー/風月堂

有限会社旭屋/株式会社トランジットクルー/株式会社マザーレストランツ(KNOCK CUCINA BUONA ITALIANA)